Communiqué du FUIQP

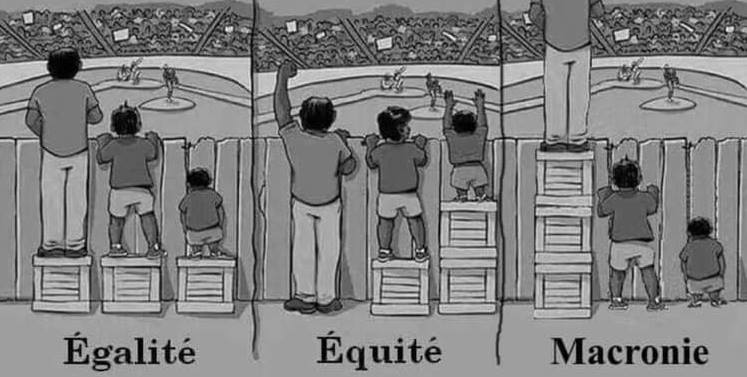

Après de nombreuses décennies de négation, la question des discriminations racistes [1] est depuis près de deux décennies l’objet de nombreuses publications, théorisations et recherches [2]. Quelques constats et conclusions récurrents ressortent de ce progrès récent du savoir et de la recherche : les discriminations racistes existent, elles sont massives et systémiques, elles ont un impact particulièrement destructif pour les sujets qui les subissent, et elles ne se limitent plus aux « étrangers » ou « immigrés », mais s’étendent désormais à des citoyens de nationalité française, caractérisés par certains marqueurs « identitaires » (nom, couleur, religion, etc.). Après avoir apporté quelques précisions conceptuelles, nous nous pencherons sur l’ampleur du phénomène, son inscription dans l’histoire, sa fonction sociale et économique et enfin ses effets sur les victimes, mais aussi sur l’ensemble de notre société.

Les discriminations racistes sont, selon nous, un des aspects du racisme qui, en tant que phénomène plus global, comprend deux autres instances : l’idéologie et les préjugés. L’idéologie raciste a été formalisé comme suit par Albert Memmi il y a déjà plus de trois décennies : « le racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression ou un privilège [3] ». Nul besoin donc de différences réelles pour que le racisme existe. Nul besoin de postuler l’existence de « races » pour que l’idéologie raciste se déploie. En témoigne le processus de substitution du « racisme culturaliste » au « racisme biologique » après la Seconde Guerre mondiale et le discrédit qu’elle pose sur les politiques explicites de la « race ». « Le nouveau racisme […] s’inscrit dans le cadre d’un « racisme sans races » […], un racisme dont le thème dominant n’est pas l’hérédité biologique, mais l’irréductibilité des différences culturelles » résume le philosophe Étienne Balibar [4].

L’idéologie en tant que construction théorique produite par des

« intellectuels » exprime des intérêts sociaux et économiques

étroitement liés à un contexte historique : racisme biologique et

esclavage, racisme culturaliste et décolonisation, islamophobie et

mondialisation capitaliste, etc. Son champ d’influence dépasse de

beaucoup le nombre de personnes qui y adhèrent explicitement. Par le

biais de la seconde instance du racisme, les préjugés, elle étend

largement sa sphère d’action. Or, ces préjugés historiquement datés

« une fois intégrés à la personnalité de l’individu tendent à se

maintenir, même si les conditions historiques qui leur ont donné

naissance disparaissent » rappellent Patrice de Comarmond et Claude

Duchet [5].

Idéologie et préjugés forment l’environnement des passages à l’acte

racistes (violences, injures, etc.) dont une des formes essentielles est

constituée des discriminations. Les discriminations racistes sont

ainsi, selon nous, constituées des passages à l’acte racistes

(conscients ou inconscients, explicites ou non, intentionnels ou non) se

concrétisant par un traitement d’exception défavorable au porteur d’un

marqueur d’identité socialement, politiquement et médiatiquement

stigmatisé. Il était nécessaire de rappeler ces éléments de définitions

pour

ne pas cantonner, comme trop souvent encore, la lutte antiraciste au

combat contre les idéologies racistes. De fait, c’est l’extension de

l’égalité réelle (c’est-à-dire le recul des discriminations) qui fait

reculer l’idéologie raciste, et non l’inverse. Comme pour toutes les

questions sociales, nous retrouvons ici le vieux débat philosophique

entre idéalisme et matérialisme.

L’interdiction des statistiques dites « ethniques » a un effet de cécité évident sur la perception de l’ampleur et de la généralité des discriminations racistes. Elle constitue un frein non négligeable à leurs mesures directes ainsi qu’à leurs croisements avec d’autres facteurs (le genre ou la classe en particulier). Le caractère polémique du débat entre partisans et opposants de ces mal nommées « statistiques ethniques » est lui-même significatif d’un débat plus large portant sur l’universalisme et sa définition. « L’universalisme abstrait hérité de la révolution française qui s’exprimait dans l’affirmation que la « loi doit être la même pour tous » cède progressivement du terrain face à une conception plus exigeante de l’égalité qui ne se satisfait pas de l’égalité en droit [6] », rappelle la juriste Danièle Lochak. Alors que les partisans de ces statistiques insistent sur la nécessité de nommer et de mesurer le réel pour pouvoir agir sur lui dans le sens souhaitable de l’égalité, les opposants dénoncent la dangerosité de telles données en invoquant des épisodes du passé, tels que le fichier ethnique du régime pétainiste. La philosophe Élisabeth Badinter va même jusqu’à évoquer « un retour de la race [7] » à propos de ces statistiques. Si la question des prudences dans la construction des protocoles est à prendre au sérieux, elle ne peut cependant pas, selon nous, justifier un refus de voir et de savoir.

Cela étant dit, nous ne sommes pas, heureusement, entièrement impuissants dans l’objectivation des discriminations racistes. Nous disposons en premier lieu des statistiques concernant la nationalité comme première approche. Certes, ces discriminations ne touchent que les étrangers, mais elles ont un impact important sur leurs enfants ou descendants français et déterminent en partie non négligeable leurs trajectoires. « Au total, on estime que près d’un emploi disponible sur trois est soumis à une condition de nationalité. On relève pourtant de nombreuses contradictions dans cette situation qui n’est pas sans effet sur la dynamique de l’emploi des étrangers et sur leur intégration [8] » résument l’économiste Antoine Math et le sociologue Alexis Spire. Ces données datant de 1999 ont peu évolué en deux décennies, comme en témoignent les chiffres avancés par l’Observatoire des inégalités en 2017 (5,4 millions de postes de travail, soit un emploi sur cinq). Pour être légale, cette discrimination massive qui touche à la fois le secteur public et le secteur privé n’en est pas moins scandaleuse et illégitime. Elle est illégitime dans la mesure où ces interdits d’emploi sont justifiés par l’argument de la souveraineté nationale. Il suffit de parcourir la liste de ces emplois interdits, tant publics que privés, pour se rendre compte que nous sommes en présence d’une approche extensive à l’infini de la notion de « souveraineté nationale ».

Sans pouvoir, par manque de place, décrire l’ensemble des effets de ces discriminations légales, signalons-en néanmoins trois. Le premier est la restriction du champ des possibles pour ces étrangers, avec un effet induit de détermination pour leurs enfants. La discrimination liée à la nationalité se transmute en quelque sorte en inégalités de départ pour les enfants selon l’origine de leurs parents. Le second est qu’il pose le principe de la « préférence nationale » dans l’accès à l’emploi, et, ce faisant, tend à le banaliser dans les autres sphères de la vie sociale. Nicola Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, pouvait ainsi légitimer le débat sur la « préférence nationale » en matière des prestations en se basant sur le précédent des emplois interdits dans la fonction publique [9]. Enfin, cette discrimination légale tend à s’étendre à des citoyens français (les descendants de ces étrangers légalement discriminés) par le simple fait de la possession d’un marqueur identitaire commun (nom, couleur, apparence physique). Ils sont en quelque sorte perçus et traités en étrangers avec les discriminations qui accompagnent ce statut.

Le second outil disponible pour approcher les discriminations est le traitement des données de l’INSEE issues de l’enquête « Trajectoires et origines- enquête sur la diversité des populations en France » dite « TeO [10] ». Réalisée sur la base d’un échantillon de 22 000 personnes en 2008-2009, elle fut l’objet de nombreuses polémiques, significatives des obstacles idéologiques freinant la connaissance des processus discriminatoires en France [11]. Comme le souligne les chercheurs de l’INED dans un article dans le journal Libération, « les discriminations racistes existent et résistent » et ne peuvent se réduire aux effets de l’appartenance de classe :

Trois types de réserves s’expriment communément dans les débats publics à propos du diagnostic de discrimination. La première réserve consiste à expliquer les écarts par origine par les seules inégalités sociales : l’échec scolaire plus marqué des descendants d’immigrés s’expliquerait essentiellement par la classe sociale de leurs parents et, par la suite, leur surchômage s’expliquerait par leur moindre niveau d’éducation. La deuxième réserve consiste à minorer la portée des déclarations de discrimination en considérant qu’elles relèvent d’une posture victimaire : les personnes qui se disent discriminées auraient tendance à surestimer le rôle de leur origine ou de leur apparence physique dans l’interprétation de leurs expériences négatives. La troisième réserve consiste à opposer au racisme vécu par les minorités visibles le racisme que subiraient les Blancs. Les résultats de l’enquête « Trajectoires et origines » (TeO) balaient ces trois réserves et montrent que l’on ne peut plus ignorer l’existence de discriminations racistes en France [12].

Depuis, une autre enquête du même type, réalisée en 2015 sur la région Île-de France est venue confirmer ces conclusions et souligne même une tendance à l’aggravation dont les causes possibles sont résumées comme suit : « Avec 58 % des personnes déclarant avoir souvent ou parfois connu une expérience de discrimination au cours de leur vie tous motifs confondus, l’incidence est bien plus élevée que les 17 % des enquêtés de TeO résidant en Île-de-France. Cette évolution provient d’une possible aggravation des discriminations, de la différence de durée d’exposition (toute la vie ou 5 ans seulement dans TeO) et de la progression de la prise de conscience des discriminations depuis 2008 [13]. »

Enfin, nous disposons d’une troisième source de connaissances sur les discriminations racistes par le biais des enquêtes par testing qui se sont multipliées ces dernières années dans les différentes sphères de la vie sociale (logement, loisir, santé, rapport à la police, etc.). Les deux plus importantes quantitativement sur la question de l’accès à l’emploi datent de 2008 et 2016 et convergent dans leurs conclusions. La première, réalisée par le Bureau international du travail, démontre que « près de 4 fois sur 5, un candidat à l’embauche d’origine hexagonale ancienne sera préféré à un candidat d’origine maghrébine ou noire-africaine [14] ». La seconde porte sur le recrutement dans quarante grandes entreprises qui « montrent une tendance à privilégier les candidatures portant des prénoms et noms à consonance « hexagonale » (supposées sans ascendance migratoire) aux candidatures à consonance « maghrébine » et ce, avec un écart significatif de 11 points (respectivement 47 et 3 6% de réponses favorables) [15] ».

Nous avons volontairement privilégié dans les lignes précédentes les données concernant les discriminations liées à l’accès à l’emploi, en raison de leurs effets de détermination sur les trajectoires professionnelles (assignations à certains segments du marché du travail, à certains emplois, effets sur les progressions de carrière, etc.), elles-mêmes porteuses de conséquences sur les trajectoires de vie. Ces effets entrent cependant en interaction avec les discriminations dans les autres sphères de la vie sociale (discriminations au logement par exemple et ses effets d’assignations dans certains secteurs ; discriminations dans le champ de l’enseignement et de la formation, etc.) avec un effet en retour de renforcement des discriminations au travail. Ces différentes sphères d’exercice des discriminations racistes font en quelque sorte système.

Mais le terme de « système » doit, selon nous, s’entendre également dans un autre sens. Il est aussi le résultat d’une construction historique de longue durée de la gestion capitaliste de la main-d’œuvre d’une part, et de la gestion politique de la lutte des classes d’autre part. Face à la montée de l’organisation et des luttes du monde du travail, la classe dominante a mis en œuvre une segmentation colorée du monde du travail en organisant l’assignation à certains secteurs et à certains emplois de la force de travail indigène à l’époque coloniale d’abord, de la force de travail immigrée ensuite, et de la force de travail des Français descendants d’immigrés enfin. Si la frontière entre les différents segments de la force de travail s’est déplacée de la frontière coloniale à la frontière nationale pour tendre à devenir aujourd’hui une « frontière intérieure [16] », la fonction économique et sociale de cette frontière reste la même. Elle est résumée comme suit par l’économiste Immanuel Wallerstein : « À un segment important de la force de travail, il [le racisme] justifie que soit attribuée une rémunération de loin inférieure à celle que le critère méritocratique pourrait jamais justifier [17]. » Le philosophe Étienne Balibar souligne pour sa part la fonction politique de la frontière, à savoir l’organisation d’une hiérarchisation entre travailleurs :

« Parler d’extension du racisme dans la classe ouvrière (ou à la classe ouvrière) ne doit pas nous inciter à sous-estimer, une fois de plus, les antécédents du phénomène et la profondeur de leurs racines. Chacun sait, pour en rester à l’exemple français, que la xénophobie chez les ouvriers n’y est pas une nouveauté, et qu’elle s’est exercée successivement contre les Italiens, les Polonais, les Juifs, les Arabes, etc. Elle n’est pas tant liée au simple fait de l’immigration structurelle et à la concurrence sur le marché du travail […] qu’à la façon dont le patronat et l’État ont organisé la hiérarchisation des travailleurs réservant les emplois qualifiés et d’encadrement aux « Français » plus ou moins récents, et les emplois déqualifiés à la main-d’œuvre immigrée […] Ainsi le racisme des ouvriers français était-il organiquement lié aux privilèges relatifs de la qualification, à la différence entre exploitation et surexploitation [18] ».

Rien de nouveau donc ? La réponse positive à cette question ferait fi de l’énorme régression sociale que constituent les politiques ultralibérales depuis plus de quatre décennies. En remettant en cause les éléments de stabilité de la vie ouvrière, en massifiant le chômage et la précarité et en supprimant les espoirs d’ascension sociale, ces politiques font voler en éclat le compromis social antérieur. Cet éclatement s’orientera-t-il par un accroissement de la frontière entre les différents segments du monde du travail ? Prendra-t-il au contraire le chemin d’une radicalisation des luttes communes à tous les segments du monde du travail ? Les deux tendances coexistent aujourd’hui. Soulignons cependant que la tendance à une scission accrue est, selon nous, un des facteurs incontournables expliquant la spécificité de l’immigration contemporaine. En effet, comme le souligne Balibar ci-dessus, toutes les immigrations antérieures ont subi des discriminations, mais nous sommes désormais en présence d’une discrimination raciste qui s’étend aux enfants français. Il y a en quelque sorte une transmission transgénérationnelle du stigmate xénophobe [19]. Certes, l’héritage colonial spécifie le rapport à cette immigration, mais le contexte économique et social le revivifie fortement en actualisant des représentations sociales et préjugés issus de ce passé.

Le déplacement des frontières de la nationalité à l’origine et de l’extérieur à l’intérieur est lourd de conséquences pour les victimes de discriminations racistes. Certes, les étrangers victimes de discriminations subissent et ressentent également négativement les traitements d’exception que constituent les discriminations. Cependant, l’impact destructif est paradoxalement amoindri par l’effet de deux facteurs en interaction : ils ne s’estiment pas être chez eux d’une part, et cultivent l’espoir d’un retour au pays d’autre part. Pour leurs descendants ces deux facteurs ne sont plus opérationnels et cette situation leur fait ressentir un sentiment de déni de la légitimité de présence chez soi. Un des mots d’ordre de la marche pour l’égalité et contre le racisme était déjà significatif : « Français à part entière et non entièrement à part ». Nous manquons encore de recherches sur les effets psychologiques sur ces dénis de citoyenneté, ces rappels violents à l’origine, ces projets et rêves se brisant sur le traitement d’exception, etc. L’enquête citée ci-dessus pour l’Île-de-France donne quelques indications insuffisantes mais significatives des « adaptations » permanentes que supposent l’existence de discriminations systémiques dans notre société :

« Au-delà des discriminations, l’enquête met au jour les formes plus discrètes ou anodines des désavantages auxquels sont confrontés les groupes minorisés. La nécessité d’en faire plus pour pouvoir obtenir ce qui est donné à d’autres, l’évitement de certains lieux, l’autocensure pour ne pas vivre l’échec provoqué par la discrimination ou les différentes stratégies de dissimulations volontaires (cacher sa religion ou son état de santé, changer volontairement de nom) ou imposées (se voir imposer un changement de patronyme). Ce sont par exemple 30 % des femmes qui considèrent qu’elles doivent en faire plus au cours de leur carrière en raison de leur sexe ou 32 % des musulmans qui pensent qu’ils doivent compenser le stigmate de leur religion pour accéder à l’emploi et 27 % des minorités visibles qui ont dû en faire plus à l’école en raison de leur origine [20] ».

De tels impacts sur les individus, inscrits de surcroît dans la longue durée, ne peuvent pas ne pas avoir d’effets sur les groupes d’appartenance, les identifications, le rapport aux autres et au politique, le sentiment collectif de négation et d’humiliation, etc. Ne commettons pas cependant l’erreur essentialiste. Les victimes de discriminations racistes ne constituent pas un groupe homogène et ne sont pas égales devant les impacts. Si, en fonction des ressources de l’environnement, ces effets peuvent se transformer en dynamique positive de contestation de l’injustice, ils peuvent aussi orienter certains vers des démarches d’autodestruction d’une part, et de nihilisme d’autre part.

∞∞∞

Les discriminations racistes ne sont ni un phénomène marginal, ni une réalité en déclin, ni une épreuve sans conséquences. Elles constituent au contraire une des réalités systémiques de la gestion des classes du capitalisme mondialisé par le biais de l’instauration d’une hiérarchisation de la force de travail, une production et une reproduction de celle-ci ne pouvant pas de ce fait disparaître par le seul effet du temps, et une épreuve lourde de conséquences pour les individus et les groupes sociaux qui en sont victimes. La place marginale de la lutte contre les discriminations racistes (quand ce n’est pas le mutisme sur la question ou la dénonciation formelle, voire la négation) dans les agendas des organisations associatives, politiques et syndicales du monde du travail souligne le retard pris sur ce champ de lutte essentiel dans le contexte d’une société déstabilisée. De notre capacité à combler ce retard dépend une partie importante de la question pour l’instant sans réponse définitive : radicalisation des luttes communes à tous les segments du monde du travail ou clivage accru en son sein pour le plus grand bien de la classe dominante ? La lutte contre le racisme ne peut, on le saisit, encore plus aujourd’hui que par le passé, se bâtir sur une base morale et sur le seul champ idéologique. Elle ne peut prendre toute l’ampleur nécessaire que sur la base d’un antiracisme politique s’attaquant au racisme en acte constitué par les discriminations racistes.

Le scénario de bateaux plein d’êtres humains errant en méditerranée de nombreux jours avant de pouvoir accoster dans un port européen tend à devenir récurent. La couverture médiatique et politique de ces drames humains se déroule également avec les mêmes ingrédients argumentaires : « crise migratoire », « appel d’air », « afflux massif », etc. Ces « éléments de langages » pour reprendre le vocabulaire de la novlangue libérale ont comme objectif de justifier des politiques migratoires dites « réalistes » ou articulant « fermeté et humanité ». Les non-dits ou silences des discours médiatiques et politiques dominants sont tout aussi récurrents : silence sur les causes socio-économiques de ces migrations (néocolonialisme, guerres et interventions militaires occidentales, etc.), mutisme sur les besoins démographiques européens et ses conséquences en terme de besoin de main d’œuvre dans les décennies à venir, occultation des effets de la précarisation des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Le consensus que l’on tente ainsi de construire contre « l’invasion » n’est en fait qu’un outil de la dérégulation généralisée libérale.

L’émigration-immigration comme « fille directe de la colonisation[i] »

Les premières traces d’une immigration africaine en France sont anciennes. Dès l’époque de l’esclavage des propriétaires emmènent avec eux certains de leurs esclaves pour leur séjour ou leur installation dans l’hexagone. Ces ancêtres des travailleurs immigrés destinés à servir de domestiques sont considérés comme suffisamment nombreux pour qu’une « déclaration pour la police des noirs » soit promulguée par le roi le 7 août 1777. Cette déclaration stipule :Nous sommes informé aujourd’hui que le nombre des noirs s’y est tellement multiplié [ en France], par la facilité de la communication de l’Amérique avec la France, qu’on enlève journellement aux colonies cette portion d’hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, surtout dans la capitale, y cause le plus grands désordres ; et, lorsqu’ils retournent dans les colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance et d’indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu’utiles. Il nous a donc paru qu’il étoit de notre sagesse de déférer aux sollicitations des habitants de nos colonies, en défendant l’entrée de notre royaume à tous les noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux desdits habitants que leurs affaires appellent en France, du secours d’un domestique noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que lesdits domestiques ne pourront sortir du port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la colonie d’où ils auront été amenés[ii].

Avec la colonisation et le développement des échanges entre la France et ses colonies c’est le travail dans la marine qui prend le relais des emplois domestiques. « Historiquement, c’est l’essor considérable du trafic maritime entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe, rendant nécessaire l’embauche de travailleurs africains, qui a été à l’origine de l’émigration soninké vers la France[iii] » résume l’économiste Flore Gubert. Cette première « filière » d’immigration issue de l’Afrique subsaharienne se complète ensuite par d’autres que le sociologue Mahamet Timera date et résume comme suit : 1) « une filière scolaire » dès le début du vingtième siècle de laquelle émergeront de nombreux mouvements et leaders indépendantistes ; 2) une « filière militaire » constituée dès la première guerre mondiale par la minorité d’indigènes qui restent sur le territoire français pour travailler ; 3) une « filière de travail » après la première guerre mondiale et surtout pour les besoins de la reconstruction de l’après seconde guerre mondiale[iv]. L’immigration en provenance de l’Afrique du Nord recouvre globalement les mêmes filières avec une précocité plus forte et une dimension quantitative plus importante. Essentiellement algérienne pendant longtemps, cette immigration est le résultat de la colonisation de peuplement qui caractérise l’Algérie avec en particulier sa dimension de spoliation terrienne. Dans un de ses livres Sayad restitue la correspondance entre ces deux histoires (celle de la dépossession foncière et celle de l’émigration-immigration[v]). Sur le plan quantitatif l’économiste Larbi Talha rappelle que « le rythme des expropriations a atteint son summum durant la période 1871-1881, qui suivit l’insurrection kabyle de 1871. En guise de châtiment contre les tribus insurgées, pas moins de 500 000 ha furent alors arrachés, confisqués aux populations et, pour grande partie attribuées gratuitement à 1183 familles alsaciennes immigrées en Algérie[vi] ». Quant aux effets de cette dépossession, Sayad les décrit comme suit : « En s’attaquant aux structures foncières, elle a non seulement ruiné les fondements de l’économie traditionnelle, mais, à travers les coups qu’elle a porté inséparablement à la tribu et à l’organisation tribale, elle a désintégré la base sur laquelle reposaient l’ordre social ainsi que toute l’armature de la société originelle[vii] ». Dès les années 1890 des ouvriers Kabyles (région fortement touchée par le « séquestre des terres » c’est-à-dire leur confiscation suite à la révolte anticoloniale de 1871) sont présents dans les savonneries marseillaises puis dans les mines, les ports et les raffineries[viii]. Dès la veille de la première guerre mondiale l’immigration algérienne avoisine les 15 000 pour bondir ensuite à 100 000 dans l’entre-deux guerres[ix]. A titre comparatif l’immigration originaire d’Afrique subsaharienne atteint le chiffre de 15 000 en 1956[x]. Pendant toute l’ère coloniale la politique migratoire française pour cette immigration africaine ne se distingue pas de celle mise en œuvre pour les autres immigrations. Elle se résume à une fonction de variable d’ajustement pour les besoins en forces de travail. L’historien Gérard Noiriel distingue ainsi trois grandes séquences depuis le XIXème siècle :Elles correspondent chacune à une période d’expansion économique. La première vague date de la fin du XIXe siècle, durant le « boom » du Second Empire. La deuxième vague a lieu durant les années 1920. À la fin des années 1920, la France connaît le plus fort taux d’immigration au monde, devant les États-Unis. La troisième vague correspond aux Trente Glorieuses. Ces trois vagues d’expansion économique et d’afflux de migrants ont été suivies de ruptures brutales, lors des crises économiques qui les ont suivies[xi].

Si les deux premières séquences ont été essentiellement européennes, la suivante se caractérise par un appel massif et grandissant à l’immigration coloniale. Ceux que l’on appelle dès le début du siècle dernier « les travailleurs coloniaux » sont gérés par un ministère spécifique qui organise le recrutement dans les périodes de besoin mais aussi le rapatriement collectif vers la colonie ensuite. « Entre 1914 et 1918, plus de 225 000 coloniaux[xii] ont travaillés sur le sol français, en particulier dans les usines de guerre[xiii] » illustre l’historien Laurent Dornel. A l’issue de la guerre ces travailleurs coloniaux sont renvoyés dans leurs pays respectifs et remplacés par des travailleurs polonais ou italiens. « C’est la première politique d’immigration choisie[xiv] » commente Gérard Noiriel. Elle s’organise sur la base de la « race ». Le scénario se reproduit à l’identique pour la seconde guerre mondiale avec le même parcage dans des camps et le même renvoi au pays après l’armistice :A la veille de la seconde guerre mondiale, la IIIe République a de nouveau recours au recrutement des travailleurs maghrébins. Basé sur la loi sur l’organisation générale de la nation en temps de guerre du 12 juillet 1938, une instruction de mai 1939, ordonne la réquisition de la main d’œuvre coloniale. […] Ainsi, dès le mois de d’octobre 1939, on introduit cinq milles travailleurs Marocains destinés aux travaux agricoles. Jusqu’à l’armistice, 14 000 Marocains et 6000 Algériens sont mis à disposition des entreprises travaillant pour les besoins de la défense nationale[xv].

Le traitement des coloniaux Indochinois qui se chiffrent à 20 000[xvi] est similaire. Le rapatriement souhaité de ces travailleurs se heurte rapidement aux besoins de main d’œuvres des reconstructions des après-guerres. L’Etat et le patronat font de nouveau appel à l’immigration. C’est ainsi dans l’entre-deux guerres que la France devient le premier pays d’immigration. « En 1931, au moment où la vague de choc de la grande crise atteint la France, il y a 7 % d’étrangers dans la population totale (sans compter les 123 000 Algériens …)[xvii] » résume le sociologue Albano Cordeiro. Si 175 000 Algériens sont introduits en France entre 1922 et 1924, se sont surtout des immigrés européens qui arrivent en France pendant cette période (Italiens, Polonais, Espagnols et Belges essentiellement). La politique migratoire suivie est une nouvelle fois « l’immigration choisie ». L’Etat français signe des accords de main d’œuvre avec la Pologne et l’Italie et les indigènes des colonies sont considérés comme indésirables. Un rapport parlementaire de 1920 résume comme suit cette politique : « Faire appel à la main-d’œuvre d’origine européenne de préférence à la main-d’œuvre coloniale ou exotique, en raison des difficultés d’ordre social ou ethnique que pourrait faire naître la présence sur le sol français d’éléments ethnographiques trop nettement distincts du reste de la population[xviii]. » Il faudra attendre 1945 pour que la logique de « l’immigration choisie » sur un critère « racial » soit ébranlée. L’ampleur des besoins en main d’œuvre pour la reconstruction est, bien entendu, le premier facteur expliquant cette mutation. « C’est l’ensemble des besoins économiques des pays européens qui provoque la demande de main d’œuvre[xix] » souligne en 1947 le démographe Jacques Doublet. Il rappelle en outre que dès mars 1947 un accord avec l’Italie prévoit de faire appel à 200 000 travailleurs italiens. Le nombre d’étrangers en France augmente ainsi d’un million entre 1954 et 1965 passant de 4, 09 % de la population à 5, 48 %. Le second facteur est en lien avec le souci de consolider l’empire colonial. Cet objectif conduit à la fois à des réformes (abrogation du code de l’indigénat par exemple), à la guerre du Vietnam visant à reconquérir la colonie et enfin à encourager l’émigration vers la métropole compte tenu de la misère massive qui sévit dans les colonies. « La commission de plan Monnet envisageait de faire venir jusqu’en 1949, et pour des raisons surtout politiques, 90 000 travailleurs Nord-Africains sur les 310 000 travailleurs immigrés jugés nécessaires à la reconstruction[xx] » souligne l’historien Charles-Robert Ageron. Ce n’est que dans la décennie 60 que l’immigration issue des anciennes colonies augmente significativement. Officiellement des accords sont signés avec les pays d’origine fixant des contingents chiffrés d’émigrés. Dans les faits cette politique de contingentement est abandonnée au profit d’une logique du « laisser faire-laisser aller » c’est-à-dire à la régularisation sur place des nouveaux arrivants. Les algériens, principale immigration postcoloniale de l’époque, passent ainsi de 360 000 en 1962 à 700 000 en 1975. Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney déclare ainsi en mars 1966 : « L’immigration clandestine n’est pas inutile car, si on s’en tenait à l’application stricte des accords internationaux, nous manquerions peut-être de main d’œuvre[xxi]. »L’âge de la « chair à patron » : 1960 – 1974

Les indépendances africaines surviennent dans la séquence de restructuration sans précédent de l’économie française. Toute la politique économique de l’Etat français est centrée sur l’émergence de grands groupes industriels français afin que ceux-ci puissent s’imposer dans la concurrence européenne que promeut le « Marché commun ». La première traduction de cette priorité étatique sera l’imposition « d’accords de partenariat » aux pays d’Afrique subsaharienne : imposition d’une politique monétaire dépendante du franc par le biais du franc CFA[xxii] ; priorité française pour l’exploitation et l’achat des minerais dits « stratégiques » par le biais des accords de défense[xxiii] ; orientation néocoloniale des politiques de développement vers des spécialisations agricoles et minières selon les besoins de l’économie française[xxiv] ; etc. Le résultat en sera un non-développement ou un mal-développement ou encore un développement extraverti des Etats africains indépendants produisant progressivement la hausse d’une « armée de réserve » de chômeurs dont une des traductions sera l’émigration vers d’autres pays africains d’abord puis à partir de la décennie 90 vers l’Europe. Le besoin de main d’œuvre de l’économie française en voie de centralisation et de monopolisation ne sera pas comblé par une main-d’œuvre subsaharienne. C’est vers les pays d’Afrique du Nord que s’orientent les recruteurs. La seconde traduction de la politique étatique d’aide à l’émergence de multinationale française sera, en effet, d’assurer le recrutement de la main d’œuvre dont elles ont besoin. Voici comment le Directeur de la Population et de la Migration, Monsieur Michel Massenet résume ce besoin de main d’œuvre en février 1962 :La concurrence dans le Marché commun ne sera supportable que si notre pays dispose d’une réserve de main-d’œuvre lui permettant de freiner l’inflation salariale dont l’année 1961 a indiqué l’ampleur possible (…) Un apport de travailleurs jeunes non cristallisés par l’attachement à un métier depuis longtemps expérimentés ou par l’attrait sentimental d’une résidence traditionnelle augmente la mobilité d’une économie qui souffre des « viscosités » auxquelles elle se heurte dans tous les domaines mais surtout en matière de recrutement de main-d’œuvre[xxv].

Les propos ont le mérite de la clarté. Ce n’est pas l’aspect quantitatif qui est essentiel dans la recherche des réponses mais l’aspect « qualitatif ». Le projet n’est ni plus ni moins que de hiérarchiser encore plus le marché du travail en instaurant une strate de travailleurs plus « mobiles », ne provoquant pas « l’inflation » c’est-à-dire « moins payés » et n’ayant pas « l’attrait sentimental d’une résidence ». Le projet est bien la constitution d’une main d’œuvre ayant des droits et un statut d’exception. C’est à ce prix qu’a été réalisée la « modernisation » des trente glorieuses sans toucher significativement aux conquis sociaux de la classe ouvrière française. Les propos cités sont tirés d’un article au titre évocateur : « l’apport de la main d’œuvre algérienne au développement économique français ». Il date d’avant l’indépendance algérienne mais celle-ci ne changera rien dans ce domaine tant la colonisation a laissé une économie dévastée. Des accords bilatéraux seront ainsi signés avec chacun des trois pays d’Afrique du Nord pour assurer cet approvisionnement en prolétaires de seconde zone. On passe ainsi de 470 000 algériens en 1968 à 711 000 en 1974, de 90 000 marocains à 260 000 et de 60 000 tunisiens à 140 000[xxvi]. Les Nord-Africains ne sont pas les seuls que l’on destine à cette condition « sous-prolétaire ». En 1968 le nombre des Italiens (590 000) et des Espagnols (620 000) dépasse encore celui des algériens (on compte également à cette date 300 000 portugais et 130 000 polonais). De telle quantité suppose un contournement des règles officielles. Les grands groupes industriels privés ou d’Etat organisent eux-mêmes le recrutement en envoyant des missions sur place. Ainsi en 1948 l’Office National de l’Immigration contrôle l’introduction de 74 % de l’entrée des travailleurs étrangers mais il n’en contrôle plus que 23 % en 1966 et 18 % en 1968[xxvii]. Décrivant les recrutements patronaux de cette période, le journaliste et politique français Alain Griotteray, écrit : « C’est l’époque des camions et des autocars remplis de Portugais franchissant les Pyrénées pendant que les sergents-recruteurs de Citroën et de Simca transplantent des Marocains par villages entiers, de leur « douar d’origine » jusqu’aux chaînes de Poissy, de Javel ou d’Aulnay. Le phénomène fait immanquablement penser à la traite des Noirs au XVème siècle. La comparaison revient d’ailleurs souvent[xxviii].» C’est donc au prix d’une hiérarchisation accrue de la classe ouvrière française et de l’instauration d’un marché segmentaire du travail que se réalise la « modernisation » de l’économie française. Ces immigrés contribue pour 50 % à la hausse de la population active de la période et ont construit pendant ces dites « trente glorieuses » l’équivalent d’un logement sur deux, 90 % des autoroutes du pays et une machine sur sept[xxix]. La période est celle, rappelons-le, où ces immigrés bâtisseurs de nos HLM habitent massivement en bidonvilles, meublés dégradés et autres taudis. En 1975, le secrétaire d’Etat aux travailleurs immigrés, Paul Dijoud, résumera comme suit l’apport décisif de ces sous-prolétaires à la « modernisation » : « La venue de ces travailleurs a permis d’éviter que ne se crée un goulot d’étranglement dans certaines catégories d’emploi et que sans leur présence l’objectif d’industrialisation fixé par le VIème plan n’aurait pas pu être atteint[xxx] ». Une des conséquences de cette politique de segmentation de la classe ouvrière en fonction de l’origine est de faciliter la reconversion de nombreux ouvriers professionnels autochtones en leur ouvrant les portes de l’encadrement de proximité des nouveaux OS immigrés. « C’est cet apport, résume le sociologue et démographe Claude-Valentin Marie, autant qualitatif que quantitatif, qui facilite au moins la période de la reconversion d’une partie des anciens ouvriers professionnels dans les fonctions d’encadrement des tâches parcellisées que développent en masse la modernisation des équipements et l’extension du travail à la chaîne[xxxi]. » La sociologue Jacqueline Costa-Lascoux complète : « Les trente glorieuses verront se diversifier les flux migratoires, mais aussi s’aggraver le décalage avec la main-d’œuvre nationale en cours de promotion sociale[xxxii]. » Plus globalement l’ensemble de la société française bénéficient de la surexploitation de ces travailleurs immigrés. En effet pendant que s’installe cette strate de travailleurs ayant un traitement d’exception et vivant en bidonville et en taudis, le niveau de vie des français ne cesse de progresser. Pour la seule période 1960-1983 « le revenu national moyen par habitant passe de 5.888 F à 63.755 F, soit 10,8 fois plus en 23 ans, ce qui, déduction faite de la hausse des prix, représente une multiplication par 2,1 du revenu réel par tête[xxxiii] ».On a pressé le citron, on peut jeter la peau : De l’âge du projet d’expulsion de masse (1973 – 1980) à celui des « sans-papiers »

Le « choc pétrolier » de 1973 révèle l’entrée des pays industrialisés dans une séquence de récession. Dans la logique capitaliste cette crise appelle de nouvelles restructurations pour maintenir et augmenter les profits. Ce sont justement les secteurs dans lesquels on a largement fait appel à l’immigration qui sont touchés par la fameuse « concurrence internationale » et la crise de surproduction qu’elle engendre : textile, charbonnage, sidérurgie, automobile, etc. Le retour à la « compétitivité internationale » est recherché dans une adaptation et une modernisation technologique qui suppriment des emplois et exigent des travailleurs un niveau de qualification plus élevé qu’auparavant. Avec Giscard d’Estaing s’ouvre un nouvel âge de la politique migratoire dont les termes perdurent jusqu’à aujourd’hui (fermeture des frontières, répression de l’immigration clandestine, intégration de l’immigration légale, aide au retour, etc.) :Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing, entre 1974 et 1981, marqua une étape nouvelle dans la politique d’immigration en lançant des procédures importantes de limitation de la main-d’œuvre étrangère. Certes, la crise économique n’était pas l’élément déclencheur puisque, dès 1971, la circulaire Fontanet avait envisagé des mesures restrictives qui provoquèrent les premières mobilisations de « sans-papiers », deux ans avant le « choc pétrolier ». Mais l’annonce de la récession, coïncidant avec l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président de la République, donna à ces orientations une tournure plus structurée et plus radicale […] Désireux d’agir vite, le gouvernement Chirac nomma, dès le 7 juin 1974, André Postel-Vinay, secrétaire d’État auprès du ministre du Travail, spécialement chargé des travailleurs immigrés. […] Puis, tout aussi soudainement, une circulaire du 5 juillet 1974 ordonna la fermeture des frontières jusqu’à nouvel ordre : désormais l’Administration ne délivrait plus aucune autorisation de travail aux étrangers qui en faisaient la demande par voie légale. [xxxiv]

Pour les travailleurs étrangers déjà présents en France le « traitement d’exception » ne prendra pas fin. Traités exceptionnellement auparavant quant au niveau de salaire, de qualité de logement, de conditions de travail, d’accès à la formation, etc., ils seront désormais traités exceptionnellement en termes de propositions suite aux licenciements liés aux restructurations. Pour eux ce qui est privilégié c’est le « retour » au pays. Le premier ministre Raymond Barre annonce ainsi en avril 1977 la mise en œuvre d’une primes de 10 000 francs pour inciter au retour. « De tous les pays européens de forte immigration, la France est le seul à avoir institué une procédure de retour volontaire avec assistance financière, vulgarisée sous la dénomination du « million » [xxxv]» rappelle André Lebon, un des chargés de mission de la direction de la Population et des migrations, dans le bilan qu’il tire en 1979. L’échec est complet : « entre 1977 et 1981, l’aide au retour n’avait été sollicitée que par environ 60 000 immigrés, en majorité des Portugais ou des Espagnols et seulement 4 % d’Algériens, cible principale des pouvoirs publics[xxxvi] » rappelle le sociologue Yvan Gastaud. La tentation d’une méthode autoritaire pour assurer un « retour » rapide au pays d’origine n’épargne pas l’exécutif qui étudie sérieusement un plan de transfert massif des algériens. L’historien Patrick Weil révèle ainsi en 2014 l’existence d’un tel plan envisagé par Giscard d’Estaing et dont l’objectif était le retour de 100 000 algériens par an pendant cinq ans[xxxvii]. Le projet se heurte à une série d’obstacles : refus du gouvernement algérien de tout retour qui ne serait pas volontaire, nationalité française des enfants, opposition au sein même de la majorité devant ce qui correspond de fait à une déportation de masse. « Valéry Giscard d’Estaing n’a pas été suivi dans son propre gouvernement, ni par son premier ministre Raymond Barre, ni par ses alliés politiques, parce qu’en 1975, il n’est plus possible de faire ce qu’on pouvait faire dans les années 1930[xxxviii] » résument les auteurs. L’existence d’un tel plan de déportation résume la vision exclusivement utilitariste qui domine la période. Réduit à sa seule dimension de force de travail brute, sans odeur et sans saveur, sans enfants et sans subjectivité, le travailleur immigré est tout simplement chosifié. Il est une chose à qui l’on peut utiliser puis renvoyer au gré des aléas économiques et des mutations des rapports de force politique. L’échec du plan révèle pour sa part l’enracinement en France. La tentative de gérer des femmes, des hommes et des enfants comme de la simple marchandise que l’on renvoi quand on le souhaite s’est confrontée aux réalités humaines, aux processus d’enracinement s’enclenchant dès le premier pas en France (et même disait Sayad dès la première idée du départ au pays), aux projets familiaux, aux enfants, etc. L’impossibilité d’un renvoi massif conduit la politique migratoire officielle à une logique duelle. Officiellement il s’agit de durcir les conditions d’entrées pour les nouveaux arrivants afin prétend-on d’intégrer les immigrés déjà présent sur le territoire. L’ère des sans-papiers commence son long chemin avec ses mythes d’une fermeture possible des frontières et d’une immigration zéro et sa réalité d’une main d’œuvre sans droits permettant des surprofits pour les secteurs économiques non dé-localisables (service à la personne, restauration, bâtiment, etc.). Dans un contexte d’aggravation des conditions d’existence dans les pays d’origines la dite « fermeture des frontières » signifie objectivement le choix de développer l’immigration dite « illégale ». Dans la même période en effet les politiques néocoloniales des pays européens ont mis fin aux progrès sociaux que connaissaient les pays africains depuis les indépendances :La situation économique et sociale en Afrique s’inscrit depuis le milieu des années 60, et surtout depuis le début des années 1980, dans une dynamique de régression qui s’exprime nettement par le recul à grande échelle des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) et du revenu par habitant. Ainsi, pour l’ensemble de l’Afrique, le taux de croissance du PIB, qui se situait aux environs de 6 % par an entre 1965 et 1970, est passé à près de 0 % à la fin des années 80 et au début des années 1990, avec cependant de gros écart entre les pays d’Afrique du Nord, d’Afrique australe et le reste du continent, surtout l’Afrique de l’Ouest et sahélienne. […] Le dernier rapport annuel sur les pays les moins avancés publié par la CNUCED en 2002 indique que la proportion de la population vivant dans l’extrême pauvreté […] est passée de 56 % dans la période 1965-1969 à 65 % dans la période 1995-1999[xxxix].

L’endettement, les plans d’ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, la mise en place de l’OMC et de ses règles ultralibérales s’ajoutent à la Françafrique, au Franc CFA et aux autres mécanismes néocoloniaux pour plonger le continent dans la régression. La fin des équilibres issus de la seconde guerre mondiale avec la disparition de l’URSS, ouvre en outre, une période d’exacerbation de la concurrence pour le contrôle des ressources en hydrocarbures et en minerais stratégiques avec en conséquence un nouveau cycle de guerres ouvertes, de guerres civiles et de d’interventions militaires occidentales. A l’immigration maghrébine déjà ancienne s’ajoute en conséquence une immigration subsaharienne croissante. Sur le plan quantitatif l’immigration originaire d’Afrique subsaharienne est à la fois minoritaire et en progression depuis la décennie 80 : « Les migrants originaires d’Afrique subsaharienne, c’est-à-dire les personnes nées en Afrique subsaharienne, de nationalité étrangère à la naissance, et résidant actuellement en France, représentaient environ 570 000 personnes en 2004. Il faut rajouter à ce chiffre les personnes en situation irrégulière, non déclarées dans les statistiques publiques, et dont la proportion est estimée à 10 % des migrants. Cette immigration subsaharienne a connu au cours des vingt dernières années un essor important, cependant les subsahariens ne représentent que 12 % de l’ensemble des immigrés en France[xl] » résume une étude du Centre Population et Développement (CEPED) en 2010.L’âge européen

La décennie 80 voit également s’enclencher une politique européenne en matière « d’asile et d’immigration » qui n’ira qu’en se consolidant. Sans être exhaustif, il n’est pas inutile, d’en rappeler quelques traits essentiels qui ne sont pas sans lien avec la transformation de la Méditerranée en cimetière géant : la surveillance militaire de la méditerranée, la sous-traitance de la répression aux pays riverains de cette mer et l’approche dite « hotspot ». L’armée contre les damnés de la terre La mise en place puis l’élargissement de l’espace Schengen s’accompagne d’une campagne de communication sur l’existence d’une poussée migratoire de grande ampleur du fait des changements en Europe de l’Est. Au courant migratoire du Sud s’ajouterait désormais celui de l’Est avec en conséquence un danger de « submersion ». Les attentats du World Trade Center en septembre 2001 puis les « printemps arabes » et la guerre en Lybie multiplient encore ces déclarations en leur ajoutant une teneur de plus en plus anxiogène. L’objectif d’un tel discours est de légitimer la nécessité d’une coopération policière transfrontalière. Celle-ci se traduira d’abord par une série de mesures avant de déboucher sur la mise en place de l’agence FRONTEX en 2004 : harmonisation de la politique des visas en mars 2001 ; inclusion des compagnies de transports dans les contrôles migratoires en 2002 ; création du SCIFA ( Strategic Committee On Immigration, Frontiers and Asylum – Comité Stratégique sur l’immigration, les frontière et l’asile) en 2002 ; création d’un réseau d’officiers de liaison « immigration » pour lutter contre l’immigration « clandestine » en février 2004. L’agence Frontex (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne) est pour sa part créée en 2004 avec pour mission comme son nom l’indique de coordonner et de renforcer le contrôle de l’immigration aux frontières extérieures. Les moyens qui lui sont affectés ne cesseront de croître. Il passe ainsi de 19.2 millions euros en 2006 à 94 millions en 2013. Dotée de moyens militaires l’agence possède en 2010 : « vingt-six hélicoptères, vingt-deux avions légers et cent treize navires, ainsi que de quatre cent soixante-seize appareils techniques utilisés pour lutter contre l’immigration « clandestine » : radars mobiles, caméras thermiques, sondes mesurant le taux de gaz carbonique émis, détecteurs de battements de cœur, radar PMMW (Passive Millimetric Wave Imager), etc[xli]. » Le résultat d’un tel déploiement de moyen est d’imposer aux réfugiés des routes de plus en plus dangereuses se traduisant par une hausse vertigineuse du nombre de décès lors des traversées. Caroline Intran du CIRE et Anna Sibley de la FASTI résument comme suit le résultat de l’agence : « Une des fonctions de Frontex est d’empêcher les migrants d’atteindre les territoires européens : à cette fin, non seulement elle intercepte les personnes en « franchissement irrégulier » de la frontière Schengen, en application du code du même nom, mais elle a mis en place un véritable réseau de renseignement, chargé de « l’analyse de risque », qui permet d’anticiper les routes migratoires, et de poster des agents aux points frontaliers les plus « risqués[xlii] ». Interception des embarcations, refoulements, charters d’expulsions, etc., telles sont les véritables raisons de la hausse des victimes lors des traversées. La sous-traitance de la répression L’agence Frontex qui change de nom en 2016 (pour devenir « l’Agence européenne des garde-côtes et gardes-frontières) dispose également du pouvoir de signer directement des accords avec les pays riverains de la méditerranée. Ces accords s’ajoutent et complètent ceux que l’Union Européenne impose depuis la décennie 2000 aux pays africains. Ces accords se sont multipliés depuis cette date : accord de Cotonou avec les Etats dits « ACP » (Afrique, Caraïbe, Pacifique) en 2000 ; accord dit de « Partenariat pour la mobilité » en 2013 avec le Maroc et en 2014 avec la Tunisie ; Processus dit de « Khartoum » avec les pays de la Corne de l’Afrique et l’Egypte en 2015 ; etc. L’objectif de ces accords n’est rien d’autres qu’une externalisation des frontières européennes c’est-à-dire concrètement une sous-traitance de la répression. Insérés dans une dépendance néocoloniale ces pays sont contraints d’accepter cette mission sous peine de rétorsion économique. De manière significative les termes de « partenariat » et de « coopération » sont utilisés indiquant ainsi les moyens de chantages de l’Union Européenne pour les pays qui, seraient récalcitrants : chantage sur l’aide, sur l’accès aux marchés européens, sur la dette, etc. Le 16 septembre 2018 l’Union Européenne reconnaissait le bon élève qu’est Maroc en lui octroyant une aide évaluée à 275 millions de dollars. Le porte-parole du gouvernement marocain Mustapha El Khalfi s’en félicite en rappelant qu’en 2017 se sont 65 000 tentatives de « migrations illégales » qui ont été empêchées par les autorités marocaines. « Ce nouveau coup de pouce, complètent la journaliste Syrine Attia, s’ajoute à celui du 6 juillet dernier, lorsque la commission européenne avait débloqué 90,5 millions d’euros pour le financement de trois nouveaux programmes relatifs à la gestion des frontières et à la migration en Afrique du Nord. Au total, 461 millions d’euros ont été alloués à la région afin de financer 19 programmes d’aide à la gestion des frontières mais aussi à la protection des réfugiés et des migrants »[xliii]. C’est en 1998 que l’Union européenne formalise cette stratégie d’externalisation de la répression et du contrôle dans un document du Conseil de l’Europe intitulé «Strategy paper on immigration and asylum policy » (Document de stratégie sur la politique d’immigration et d’asile). Celui-ci propose l’établissement de trois zones tampons autour de l’Espace Schengen : La première est constituée des pays voisins associés à l’Union Européenne à qui il est demandé de s’associer et de copier la politique européenne. La seconde composée de la Turquie et des pays de l’Afrique du Nord de qui il est attendu un contrôle et une expulsion des réfugiés. La troisième est composée des pays de l’Afrique subsaharienne de qui il est exigé d’accepter le rapatriement de leurs citoyens. Comme le souligne Lorenzo Gabrielli nous sommes bien en présence d’une sous-traitance du sale boulot : « L’exportation du modèle européen de politique migratoire vise, en premier lieu, à déléguer vers les pays tiers la responsabilité du contrôle des flux migratoires vers l’Europe. Dans un deuxième temps, l’objectif est de pousser l’implémentation effective de ces modèles pour créer des zones tampon de protection autour de l’Europe.[xliv]. Quant à ceux qui parviennent quand même à franchir la méditerranée, ils seront « accueillis » dans des centres de confinement des pays de L’Union Européenne dits de « première ligne » (Grèce, Italie, Hongrie) euphémiquement renommés « Hotspot ». Il s’agit en fait de véritables camps de détention :L’« approche hotspots » est l’une des réponses à ce que l’Union européenne a appelé la « crise migratoire » de 2015. […] L’« approche hotspots » s’est rapidement traduite, dans les deux pays où elle a été déployée, l’Italie et la Grèce, par la création de centres de confinement – lorsqu’il ne s’est pas agi de centres de détention –, générateurs de violences, surpeuplés et sous-équipés, où le tri des arrivants s’effectue au mépris des règles européennes et internationales en matière d’accueil des demandeurs d’asile et de traitement de leurs demandes[xlv].

∞∞∞

Les immigrations contemporaines qu’elles soient « politiques » ou « économiques » sont toutes le résultat des relations structurellement inégales entre le centre dominant et la périphérie dominée. Le développement ou la richesse des uns est dans le même temps le mal-développement ou la pauvreté des autres. Ces contextes historiques, économiques et politiques sont à prendre en compte pour se situer dans le débat actuel sur le mot d’ordre de « liberté de circulation et d’installation ». Il convient d’abord de préciser que l’émigration de masse n’est ni une aspiration, ni une revendication en Afrique. Les idéaux sur ce continent comme ailleurs restent de « vivre et travailler au pays ». Cette émigration est un phénomène spontané (le discours sur les passeurs occulte que l’Offre de passage n’existe que parce qu’il y a Demande) ne se produisant que sous l’empire d’une nécessité de survie (économique ou de guerre). La solution définitive ne sera donc jamais la libre circulation et la libre installation à moins d’accepter l’ordre néocolonial reliant les pays d’émigration et ceux d’immigration. Souligner cela n’autorise cependant pas à refuser la libre circulation et la libre installation tant que nos économies continueront de se construire sur la ruine des pays d’origine. Il convient ensuite de répondre à l’argument central conduisant des acteurs politiques se revendiquant de la « gauche » à s’opposer à ces revendications. Il est ainsi mis en avant le fait que ces « migrants » sont utilisés par le capital pour accroître la concurrence entre les travailleurs. Le constat n’est pas faux mais il ne signifie rien sans une précision du diagnostic. Ce qui permet cette concurrence c’est l’existence d’une inégalité de droits entre travailleurs, d’une part, et de discriminations raciste, d’autre part, et non l’existence d’une immigration même importante. Il convient enfin de faire exploser le cadre du débat imposé par l’extrême droite depuis de nombreuses années centré sur l’idée d’un « seuil de tolérance» dépassé. Non seulement les sociétés industrialisées n’ont pas dépassé ce pseudo seuil mais un simple regard sur les évolutions démographiques indique le besoin d’apports en immigration importants pour les décennies à venir. Non seulement il n’y a aucune « crise migratoire » mais le discours sur cette pseudo crise conduit inévitablement à justifier une politique de non régularisation des sans-papiers. La question réelle n’est pas une illusoire fermeture des frontières, mais le coût du discours sur la fermeture des frontières : coûts humains engloutis en méditerranée, coûts sociaux par le sort des survivants à qui s’impose un statut de sous-citoyennetés. Ce qui est utopique aujourd’hui et même irrationnel est l’idée même d’une fermeture des frontières. Cette première utopie est couplée à une seconde : celle d’une fermeture des frontières pouvant se mettre en œuvre de manière « humanitaire » en respectant la dignité des personnes. Dans le monde inégal d’aujourd’hui cette fermeture signifie objectivement l’acceptation de la violence contre des victimes c’est-à-dire un « ensauvagement de l’Europe » pour reprendre une expression de Césaire. Le caractère utopique n’est pas où il semble être en apparence. [i] Abdelmalek Sayad, Une immigration exemplaire, La double absence – Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil, Paris, 1999, p. 102. [ii] Déclaration pour la police des noirs, promulguée à Versailles le ,9 août 1977 et enregistrée au Parlement de Paris le 27 août, in Alfred Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution française, document 733, volume 25 du 10 mai 1777 au 31 décembre 1778, Plon Frères, Paris, 1822, pp. 81-82. [iii] Flore Gubert, (In) cohérence des politiques migratoires et de codéveloppement françaises, Politique Africaine, n° 109, 2008/1, p. 44. [iv] Mahamet Timera, L’immigration africaine en France : regard des autres et repli sur soi, Politique Africaine, n° 67, 1997/10, p. 43. [v] Abdelmalek Sayad et Alain Gilette, L’immigration algérienne en France, Entente, Paris, 1984 (1ère éditions 1976), pp. 15-38 et 69-85. [vi] Larbi Talha, Maghrébins en France : émigrés ou immigrés ?, éditions du CNRS, Paris, 1983, p.3 13. [vii] Abdelmalek Sayad, Récapitulation, La double absence, op. cit., p. 419. [viii] Voir sur cet aspect mon article, L’immigration algérienne au temps de la colonisation, Hommes et Migrations, n° 1244, juillet-août 2003, pp. 6-11. [ix] René Galissot, Le Maghreb de traverse, Bouchene, Alger, 2000, p. 292. [x] Flore Gubert, (In) cohérence des politiques migratoires et de codéveloppement françaises, op. cit., p. 45. [xi] Gérard Noiriel, Une histoire du modèle français d’immigration, Regard croisée sur l’économie, n° 8, 2010/2, p. 32. [xii] 78 500 algériens, 35 500 marocains, 18 000 tunisiens, 49 000 indochinois, 37 000 chinois, 4500 malgaches, etc. [xiii] Laurent Dornel, Les usages du racialisme. Le cas de la main d’œuvre coloniale en France pendant la première guerre mondiale, Genèses, n° 20, septembre 1995, p. 48. [xiv] Gérard Noiriel, Une histoire du modèle français d’immigration, op. cit., p. 36. [xv] Peter Gaida, Camps de travail sous Vichy, Paris, 2014, p. 104. [xvi] Liêm-Khê Luguern, Camps de travailleurs coloniaux de la seconde guerre mondiale en France. Le cas des « camps de travailleurs indochinois », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01406148/document, consulté le 6 septembre 2018 à 16 h 15. [xvii] Albano Cordeiro, Pourquoi l’immigration en France ?, OMMC, Créteil, 1981, p. 53. [xviii] Rapport de Laurent Bonnevay du 25 septembre 1920 cité par Jean Charles Bonnet, Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre-deux-guerres, bulletin du Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, n° 7, 1976, p. 76. [xix] Jacques Doublet, Mouvements migratoires d’après-guerre, Population, n° 2-3, 1947, p. 508. [xx] Charles-Robert Ageron, L’immigration Maghrébine en France. Un survol historique, Vingtième siècle, n° 7, 1985, p. 60. [xxi] J M Jeanneney, les échos du 29 mars 1966, cité in Claude-Valentin Marie, Entre économie et politique : le « clandestin », une figure sociale à géométrie variable, Pouvoir, n° 47, novembre 1988, p.78. [xxii] Voir sur cet aspect notre article : L’œuvre négative du néocolonialisme français et européen en Afrique. Le Franc CFA une monnaie coloniale, servile et prédatrice, https://bouamamas.wordpress.com/2018/07/20/loeuvre-negative-du-neocolonialisme-francais-et-europeen-en-afrique-le-franc-cfa-une-monnaie-coloniale-servile-et-predatrice/, consulté le 17 septembre à 14 h 00. [xxiii] Voir sur cet aspect notre article : L’œuvre négative du néocolonialisme français et européen en Afrique. Les Accords de défense : de la Garnison à la Projection, https://bouamamas.wordpress.com/2018/08/15/loeuvre-negative-du-neocolonialisme-francais-et-europeen-en-afrique-les-accords-de-defense-de-la-garnison-a-la-projection/, consulté le 17 septembre 2018 à 14 h 05. [xxiv] Voir sur cet aspect notre article : L’œuvre négative du néocolonialisme français et européen. Les Accords de Partenariat Economique (APE) : de la Françafrique à l’Eurafrique, https://bouamamas.wordpress.com/2018/08/05/loeuvre-negative-du-neocolonialisme-francais-et-europeen-en-afrique-les-accords-de-partenariat-economique-franc-ape-de-la-francafrique-a-leurafrique/, consulté le 17 septembre 2018 à 14 h 10. [xxv] Michel Massenet, L’apport de la main d’œuvre algérienne au développement économique français, Bulletin du SEDEIS (Société d’Etude et de Documentation Economiques Industrielles et Sociales, n° 810, Supplément n° 1, 1er février 1962, pp. 23-25. [xxvi] Les chiffres cités dans cette partie sont issus de l’article de Paul Muzar, La contribution des travailleurs étrangers au développement industriel de la France de 1850 à nos jours, Migrations Société, vol 10, n° 58-59 (juillet-octobre 1998). [xxvii] Yves Lequin (dir.), Histoire des étrangers et de l’immigration en France. La politique d’immigration en France, Larousse, Paris, 1988, p. 4-5 [xxviii] Alain Griotteray, Les immigrés : Le choc, Plon, Paris, 1985, p. 32. [xxix] Jean Luc Richard, « Trente glorieuse » : Quand les immigrés devaient « rapporter », Homme et Migration, n° 1221, septembre-octobre 1999, p. 13. [xxx] Paul Dijoud, La nouvelle politique de l’immigration, Paris, Secrétariat d’Etat aux travailleurs immigrés, 1976. [xxxi] Claude-Valentin Marie, Entre économie et politique : le « clandestin », une figure sociale à géométrie variable, Pouvoirs, n° 47, novembre 1988, p. 77. [xxxii] Jacqueline Costa-Lascoux, Les aléas des politiques migratoires, Migrations-Société, n° 117-118, 2008/3, p. 67. [xxxiii] Centre d’Etude des Revenus et des Coûts (CERC), Les revenus des Français : la croissance et la crise (1960-1983) Documents du CERC, n° 77, La Documentation française, Paris, 4ème trimestre 1985. [xxxiv] Yvan Gastaut, Français et immigrés à l’épreuve de la crise (1973-1995), Vingtième siècle, n° 84, 2004/4, p. 108. [xxxv] André Lebon, L’aide au retour des travailleurs étrangers, Economie et Statistique, n° 113, 1979, p. 37. [xxxvi] Yvan Gastaut, Français et immigrés à l’épreuve de la crise (1973-1995), Op. cit., p. 109. [xxxvii] Patrick Weil et Nicolas Truong , Le sens de la République, Grasset, Paris, 2014. [xxxviii] Ibid, p. 18. [xxxix] Mehdi Lahlou, Les migration des africains subsahariens entre Maghreb et Union Européenne : conditions et effets, in Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF), Les migrations internationales. Observation, analyse et perspectives, PUF, Paris, 2007, p. 443. [xl] Meider Couillet, Les Africains subsahariens vivant en France. Caractéristiques sociodémographiques et accès aux soins, Working Papers du CEPED, n° 9, 2010, p. 2. [xli] Claire Rodier, Frontex. La petite muette, Vacarme, n° 55, 2011/2, pp. 36-37. [xlii] Caroline Intran et Anna Sibley, Faire sombrer Frontex, Plein Droit, n° 103, 2014 /4, p. 40. [xliii] Syrine Attia, Migrants : la France préconise une aide financière en faveur de l’Algérie et du Maroc, Jeune Afrique du 18 septembre 2018, https://www.jeuneafrique.com/631362/societe/migrants-la-france-preconise-une-aide-financiere-en-faveur-de-lalgerie-et-du-maroc/, consulté le 23 octobre 2018 à 17 h 00. [xliv] Lorenzo Gabrielli, Les enjeux de la sécurisation de la question migratoire dans les relations de l’union européenne avec l’Afrique, Politique Européenne, n° 22, 2007/ 2, p. 157. [xlv] Claire Rodier, Les faux semblant des hotspots, La Rervue des droits de l’homme, 13/2018, https://journals.openedition.org/revdh/3375, consulté le 24 octobre 2018 à 9 h 50.A diffuser massivement sur vos blogs, Facebook et carnets d’adresse

La diffusion de la langue française en Afrique est partie intégrante du projet colonial. Elle fait partie intégrante de l’ « œuvre civilisatrice » que prétendait apporter le colonialisme. La civilisation est, en effet, entendue dans le projet colonial, comme l’extraction de l’homme africain de ses cultures « barbares » pour le faire entrer dans l’histoire et dans la civilisation par l’assimilation. Les indépendances africaines de la décennie 60 voient ainsi arrivées au pouvoir des « élites » francophones dans des pays où les cultures et langues maternelles ont été asphyxiées quand elles n’ont pas été réduites à du folklore. Ce qui s’appelle déjà dès l’ère coloniale « francophonie » s’impose rapidement comme politique publique de maintien de la dépendance des élites et d’aliénation des masses populaires africaines.

« Irak, Syrie, Centrafrique, Sahel, les opérations militaires extérieures (OPEX) sont devenues une composante structurelle de l’activité opérationnelle des armées, en particulier de l’armée de terre ». C’est ainsi que le site officielle du gouvernement « Vie publique » qualifie les interventions militaires françaises à l’étranger. Le qualificatif de « structurel » est particulièrement pertinent pour l’Afrique qui a été le théâtre de près de 60 interventions militaires françaises où dans lesquelles la France est impliquée depuis les indépendances. Il reflète également la place centrale du militaire dans les rapports qui se mettent en place lors des indépendances entre l’ancienne puissance coloniale et les nouveaux États indépendants. La carotte de la « coopération » ne suffisant pas à assurer la pérennité du lien de dépendance, le bâton reste « une composante structurelle » pour la défense des intérêts français en Afrique. Le bâton des OPEX sert de chantage et de dissuasion pour ceux qui seraient tentés par une politique plus conforme aux intérêts des peuples africains d’une part et d’outil de nettoyage pour ceux qui ont osés se détourner du droits chemin français.

Saïd Bouamama

Au moment où se « négocient » les indépendances des colonies françaises d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, la France met en place « un système de coopération » c’est-à-dire souligne le juriste Guy Feuer « un ensemble organisé et articulé d’éléments plus ou moins interdépendants[i] ». Le « traité de coopération et de défense » que la France signe formellement avec ses colonies est bâtit selon une architecture et un contenu unique. Il inclut l’ensemble des domaines de coopération (zone Franc, coopération commerciale et douanière, coopération culturelle, coopération militaire, etc.). Ce système s’impose en bloc pour l’ancienne colonie comme le souligne de manière paternaliste le premier ministre Michel Debré le 15 juillet 1960 s’adressant au futur président de L’État gabonais : « On donne l’indépendance à condition que L’État s’engage une fois indépendant à respecter les accords de coopération signés antérieurement : il y a deux systèmes qui entrent en vigueur en même temps : l’indépendance et les accords de coopération. L’un ne va pas sans l’autre[ii]. » La nature néocoloniale de ces accords sera explicitement reconnue par le président Giscard d’Estain 15 ans plus tard lors d’une interview concernant le sommet Franco-Africain du 10 mai 1976 : « Il faut enlever au concept de coopération la notion d’impérialisme sous toutes ses formes[iii]. » Il est vrai que cet aveu se faisait dans un contexte de combat de nombreux pays du tiers-monde pour un « nouvel ordre économique mondial ». Après avoir traité dans notre livraison précédente la partie consacrée à la zone Franc de ces accords de coopération, penchons-nous sur le volet commercial, économique et douanier.

Saïd Bouamama

Pour la première fois depuis les indépendances des manifestations publiques dans plusieurs pays d’Afrique (Dakar, Cotonou, Libreville, Bamako, etc.) et en région parisienne ont exigées la disparition du Franc CFA, une monnaie imposée au moment des indépendances à 14 pays par le colonialisme français. Portées par des mouvements de jeunes ces mobilisations marquent l’entrée en scène d’une nouvelle génération militante africaine. Ce n’est pas un hasard que ce soit le Franc CFA qui soit pris comme cible dans l’arsenal de mise en dépendance qu’impose le colonisateur dans la décennie 60. Toutes les autres zones monétaires coloniales ont, en effet, pris fin avec la dissolution de la dernière, la Zone sterling, en 1979[i]. Cette monnaie présentée par l’État français comme un symbole de la coopération apparaît de plus en plus pour ce qu’elle est : un symbole provocateur d’une dépendance coloniale qui outre le CFA possède d’autres outils : la dette, l’Accord de Partenariat Économiques (APE), les accords de défense, la francophonie. « Tandis que les autres monnaies africaines symbolisent la rupture avec la colonisation et l’indépendance acquise au début des années 1960 par leur nom (naira au Nigeria, cedi au Ghana, dinar en Afrique du Nord), la monnaie qui circule de Dakar à Yaoundé en passant par Abidjan, Lomé, Bamako et Malabo continue de faire référence au colonisateur[ii] » résume le juriste Yann Bedzigui.

Saïd Bouamama

S’il est une colonie présentée comme non concernée par la question de la décolonisation, c’est bien la Réunion. Dans le roman idéologique colonial français, la Réunion étant non habitée lors de l’occupation française, elle ne saurait être considérée comme une colonie. Ce qui est occulté ici c’est la nature du lien qui relie l’île africaine et la métropole sur les plans économique et politique. La seconde image du roman est celle d’une société ayant réussie un métissage idéal en raison justement du fait que tous ses habitants soient des immigrés de plus ou moins longue date. Ce qui est masqué dès lors c’est le caractère hiérarchisé de la colonie selon un critère de couleur. L’histoire comme le présent, la géographie comme la rationalité économique pose pourtant à la Réunion comme dans les autres colonies française, la question de la décolonisation. Penser le contraire c’est réduire la colonisation à une de ses formes c’est-à-dire avoir une approche essentialiste de la question. L’approche matérialiste pose au contraire d’une part que la colonisation comme rapport social d’exploitation a pris des formes spécifiques selon les contextes locaux et d’autre part que ces formes ont été et sont évolutives en fonction des besoins du dominants et des rapports de forces. Même consentie (pour des raisons diverses allant de l’aliénation, aux préoccupations de survie immédiates en passant par l’état du rapport des forces) la colonisation reste une colonisation.

Saïd Bouamama

Le bagne de Cayenne et le lanceur Ariane sont pour beaucoup de français les seules images de la Guyane. Parfois s’ajoute celle d’un peuple toujours en grèves incompréhensibles quand ce n’est pas celle d’un peuple d’assistés. Derrière ces images médiatiques se cache une réalité coloniale qui emplie la vie quotidienne des guyanais. Faisant partie des « vielles colonies[i] », la Guyane dite « française » est occupée par la France depuis plus de trois siècles. Les colonisateurs espagnols lui donnèrent le nom d’Eldorado en raison de la légende du « roi doré[ii] » décrivant un roi rendant hommage aux dieux en étant enduit d’or de la tête aux pieds. Le résultat en sera un quasi-génocide des six nations autochtones du territoire. Ils sont remplacés par des esclaves comme le démontre le qualificatif « de colonie à esclave » figurant dans les différents projets de colonisation qui se succède à partir de 1626, année où le cardinal de Richelieu installe les premiers établissements français dans ce pays[iii]. Si les raisons de la présence française ont changées au cours des trois siècles d’occupation française, le système social reste jusqu’à aujourd’hui caractérisé par un rapport colonial. L’installation d’un Centre spatial guyanais en 1964 renforce encore cette structure coloniale.